悪質な訪問販売にご用心

- 「消防署の方から来ました。」

- 「この地区の防災担当の者です。」

- 消防署では、消火器の点検を業者に依頼することはありません。

- 区役所の防災担当と勘違いさせる手口が使われています。

- 「お宅には消火器はありますか?」

- 「消火器を置いていきます。

書類にサインしてください。」

- 無料を装い、言葉たくみに請求書にサインをさせ、後から法外な請求金額を請求してくるケースがあります。

- 一般家庭には消火器の設置義務はありません。(しかし、消火器を備えていると、もしもの火災に大変役に立ちます。)

- 「消火器の点検に来ました。」

- 「この消火器は期限が切れていますので薬剤の詰め替えを行います。」

- 消火器は、約5年経過すると性能や機能が低下することがあります。 交換の際は金額をきちんと確認してください。

…などと偽り、悪質な手口で高齢者や主婦を対象に、不当な価格で消火器の販売・点検を行う訪問販売業者があります。 このような被害を防止するためには、消火器に対する正しい知識を理解した上で、ご家庭で被害の予防策を徹底することが必要です。そこで、次のことに留意して、被害にあわないように注意しましょう。

- 身分証明書の提示を求める!

- あやしいと思ったら、勇気を持ってはっきり断わる!

- 契約書をよく読み、書類に安易にサインをしない!

- 購入・契約する場合は、金額をきちんと確認する!

- 相手が脅迫的な言動に出たときは、警察へ通報する!

- 不要な場合は、「いいですよ」のような曖昧な返事は避け、「必要ありません」とはっきりと断る!

「クーリングオフ制度」について

消費者側から一方的な契約の撤回や解除を無条件にできる権利であり、一定期間内に書面で行う必要があります。突然の訪問や電話による勧誘などで、不要不急な品物を買わされてしまったり、不当に高い金額で買わされてしまったりすることがあります。こうした場合に一度冷静になって考え(cooling-off)、不要であると思えば、無条件で返品・解約ができるという制度がクーリングオフなのです。

消火器の点検は、消防設備士または消防設備点検資格者に!

消火器の点検は、消防設備士または消防設備点検資格者に!

一定規模の事業所は、法令により消防設備の点検を行うことが義務付けられています。消防設備はいざという時に使えないようでは意味がありません。指定の点検業者により安全に使用できるよう、維持管理をしてください。

住宅防火対策

大切なわが家を火災から守るために~

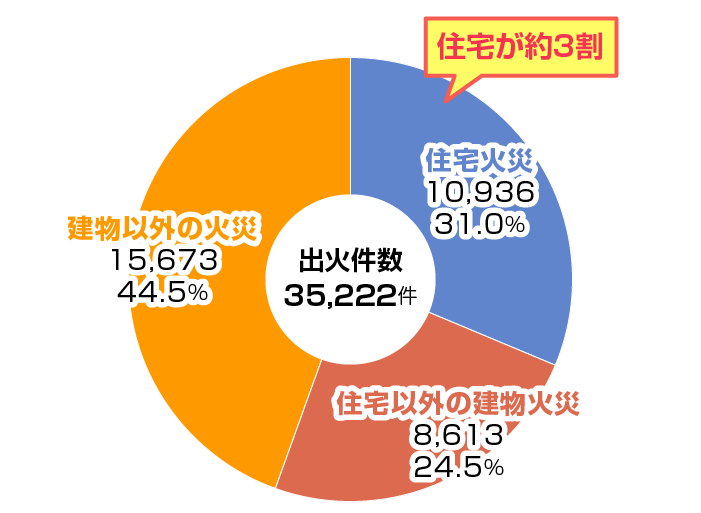

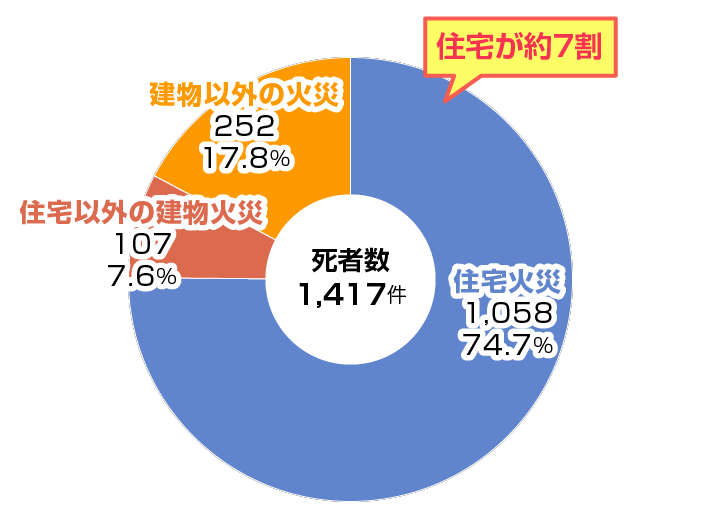

毎年全国で約3万5千件の火災が発生しています。このうち、約6割を建物火災が占めており、建物火災のうち、住宅(一般住宅、併用住宅、共同住宅)火災の件数が約6割を占めています。また、火災による死者についても、住宅火災での死者が全体の約9割を占めており、中でも高齢者や乳幼児と言った、いわゆる災害弱者の割合が特に高く、全体の約6割を占めています。火災を防ぐためには、日頃からの予防対策がとても重要です。

◎備えよう!4つの守り

1.火災を“出さない”

地震や誤って倒したときに、自動的に消火する「対震自動消火装置」、機器内部の温度が規定温度以上になったとき、自動的に消火する「過熱防止装置」、炎が露出してない「ファンヒーター装置」などがあります。

2.火災を“拡げない”

寝具・衣類などは、見た目や手触りが普通のものと変わりなく、肌に触れたり幼児がなめた場合の安全性もチェックされています。布団・シーツ等の寝具類のほかに、カーテン・じゅうたんなどがあります。

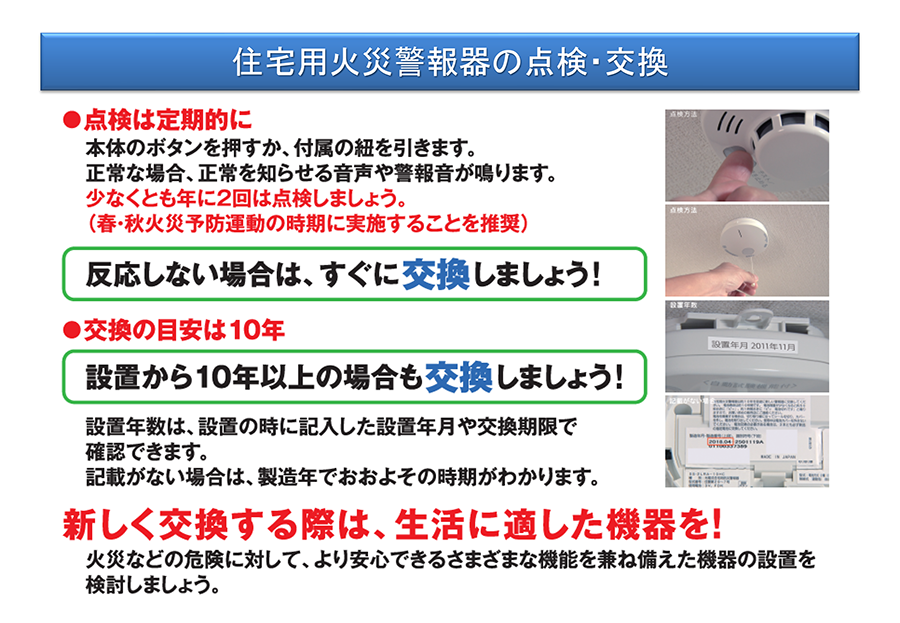

3.火災を“早く知る”

火災の際、熱または煙を感知し、警報音で知らせる設備です。火災を感知する機能と警報を発する機能が一体になったもののほかに、火災を感知する部分と、表示ランプや警報音で火災を知らせる部分が別々になったものがあります。また、ガス漏れ検知や、そのほかの機能を組み込むこともできます。

4.火災を“早く消す”

住宅火災に適した消火器として開発されたもので、簡単に操作できます。粉末消火器と強化液消火器があります。「天ぷら油火災」、「ストーブ火災」等、適応する火災の適応表示マークがついています。

その他、こんな事に気をつけましょう。

たばこの火は、700~800℃もの高温です。たばこの火は、消したつもりでも完全に消えていないことがあります!

- 灰皿には、いつも水を入れておく。

- 吸い殻は、火が消えていることを確認して、こまめに捨てる。

- 寝たばこは、絶対にしない。

- 灰皿に吸いかけのたばこを置いたままにしない。

ストーブは、取扱いを誤ると大変危険です!正しく安全に使いましょう。

- カーテンや家具の近くで使用しない。

- 洗濯物をストーブで乾かさない。

- ストーブをつけたまま寝ない。

- ストーブの周辺を常に整理整頓する。

ライター・マッチによる火遊び火災が多くなっています。火の大切さや怖さを子どもたちと話合いましょう。

- ライター・マッチは小さい子どもの手の届く所には絶対に置かない。

- 花火は、家のそばや燃えやすい物のそばでは行わない。

- 風が強い時には、花火をしない。

- 終わった花火は、水の入ったバケツに捨てる。

台所からの火災原因で最も多いのがこんろです。高温になると発火する天ぷら油は、特に注意が必要です。

- コンロを離れるときは、必ず火を消す。

- コンロの周辺に燃えやすい物を置かない。

- 衣服への着火に気を付ける。

- ガスホースが古くなったら早めに取り替える。

仏壇や神棚のローソク・灯明が原因の火災も多く発生しています!

- 灰皿には、いつも水を入れておく。

- 吸い殻は、火が消えていることを確認して、こまめに捨てる。

- 寝たばこは、絶対にしない。

- 灰皿に吸いかけのたばこを置いたままにしない。

老朽化した消火器について

老朽化した消火器の使用時における事故とは…

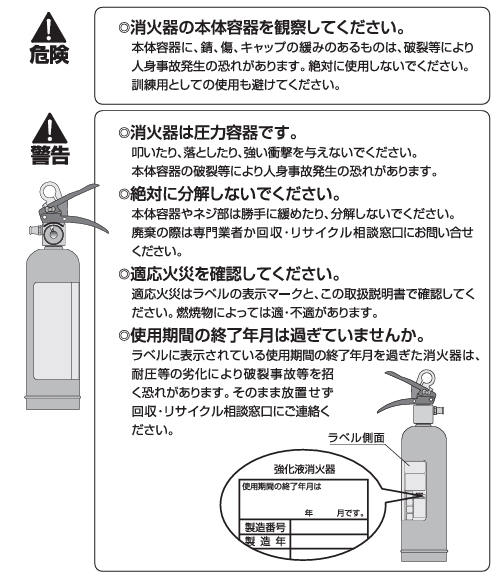

消火器の使用時、安全ピンをはずし、消火レバーを握ることで本体内部にある加圧ガス容器が破れ、消火器内の圧力が上昇し、充てんされている粉末薬剤が噴出されます。この時、消火器内部は非常に高圧な状態となります。老朽化した消火器では、サビ・キズ・腐食等により本体の強度がなくなり、そのため高圧状態となった時に、破裂する危険性があります。

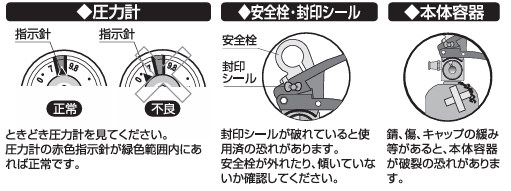

このような状態の消火器は、破裂の恐れがあります。

- 製造後8年以上経過している。(消火器交換の目安は約5年です)

- キャップ(首の部分)や底部がさびついている。(事故の多くはさびによる腐食が原因です)

- 本体にへこみや変形がある。

■あばた状の腐食

■あばた状の腐食

■本体の変形キズ

■本体の変形キズ

■層状剥離の腐食

■層状剥離の腐食

■溶接部とその周辺の腐食

■溶接部とその周辺の腐食

■ホースのヒビ割れ

■ホースのヒビ割れ

消火器を設置してはならない場所

- 台所や湯沸室など湿気の多い場所(さびが発生しやすくなります)

- 直射日光のあたる場所(容器の酸化を進めます)

- 建物の外部(外に設置する場合は、専用ボックスに収納しましょう)

- 温度変化の大きい場所(腐蝕を早める場合があります)

消火器はリサイクルされています。

現在、不用になった消火器は、その容器及び消火薬剤のほとんどがリサイクルできるようになり、環境対策に対応した製品(エコマーク付き消火器)として生まれかわっています。

消火器の廃棄について

消火器の廃棄方法等については、(株)消火器リサイクル推進センターのホームページでご確認下さい 。

ここをクリック → http://www.ferpc.jp/